मध्यप्रदेश के संजय डुबरी टाइगर रिज़र्व में गौर (Bos gaurus gaurus) के वैज्ञानिक पुनर्स्थापन की परियोजना को मध्यप्रदेश वन विभाग और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर पूरा किया है। इस पूरी प्रक्रिया का विवरण “रिवाइवल ऑफ द गौर इन संजय टाइगर रिज़र्व, मध्यप्रदेश – टेक्निकल रिपोर्ट” में दर्ज है।

रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व में भारतीय बाइसन या गौरको फिर से बसाने की महत्वाकांक्षी और वैज्ञानिक रूप से जटिल प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। स्थानीय स्तर पर इनके विलुप्त हो जाने के बाद यह परियोजना शुरू की गई थी। यह कदम लैंडस्केप लेवल पर वन्यजीव पुनर्स्थापन में एक बड़ा मील का पत्थर माना गया है और भविष्य की संरक्षण पुनर्स्थापन परियोजनाओं के लिए एक बेहतर तरीका प्रदान करता है।

परिचय और ऐतिहासिक संदर्भ

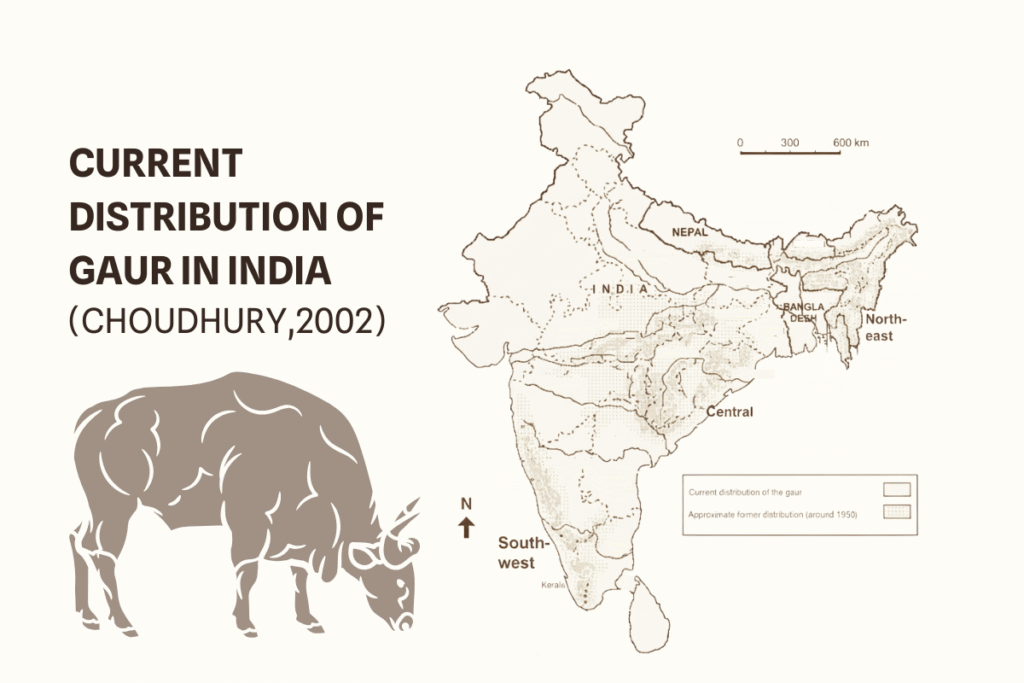

भारत में वन्यजीव संरक्षण को कई तरह की जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण, आवास के टूटने, पर्यावरणीय गिरावट, और पर्यटन व संसाधन दोहन के दबाव के कारण कई वन्यजीव प्रजातियां घट रही हैं या कुछ जगहों से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक गौर भी था, जो 1998 तक संजय-दुबरी टाइगर रिज़र्व में पाया जाता था, लेकिन बाद में उसके पूरी तरह गायब हो जाने की पुष्टि हुई।

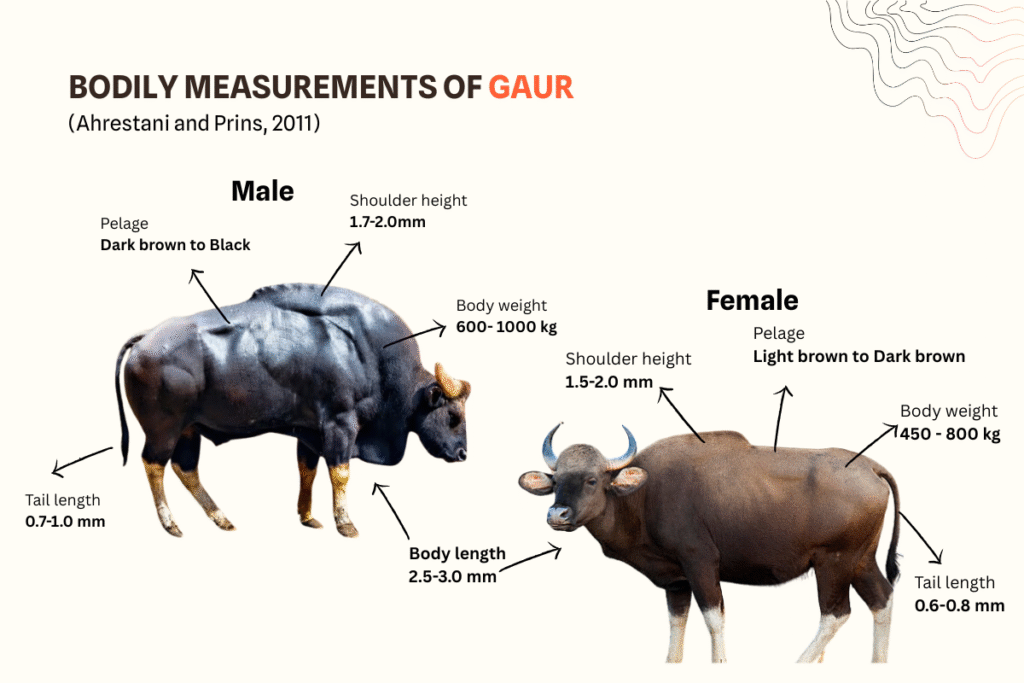

गौर (Bos gaurus), जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जंगली मवेशी प्रजाति है। यह प्रजाति मुख्य रूप से शांत, बिना बाधा वाले जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। गौर एक मुख्य शाकाहारी प्रजाति (Keystone herbivore) है, जो जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह वनस्पति के स्वरूप को नियंत्रित करती है, बीज फैलाने में मदद करती है, और बाघ जैसे बड़े शिकारी जानवरों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। इसी वजह से गौर स्वस्थ और मज़बूत वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत ज़रूरी माने जाते हैं।

इस पुनर्स्थापन की शुरुआत एक पारिस्थितिक ज़रूरत से हुई। जंगल से खोई हुई उस प्रमुख शाकाहारी प्रजाति को वापस लाने की जो वनस्पति के संतुलन, मिट्टी की सेहत और पूरे पारिस्थितिक तंत्र की मजबूती बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

परियोजना के उद्देश्य और मेटा-पॉपुलेशन की अवधारणा

परियोजना का मुख्य उद्देश्य संजय-दुबरी में गौर की एक ‘मेटा पॉपुलेशन’ यानि स्थायी आबादी स्थापित करना था, जो एक बड़े लैंडस्केप-स्तर के प्रजाति पुनर्स्थापन कार्यक्रम का हिस्सा हो। संरक्षण जीवविज्ञान में “मेटा-पॉपुलेशन” उस समूह को कहते हैं जिसमें एक ही प्रजाति की अलग-अलग जगहों पर फैली आबादियां होती हैं, जो प्रवासन और आनुवंशिक आदान-प्रदान के ज़रिए एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मेटा-पॉपुलेशन की यह व्यवस्था किसी प्रजाति के लंबे समय तक टिके रहने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि यह स्थानीय विलुप्ति से बचाव करती है और आनुवंशिक विविधता बढ़ाती है। इस तरीके को पहले बाघ और बारासिंगा की आबादी के साथ मध्यप्रदेश में अपनाया जा चुका है और इसमें अच्छे नतीजे मिले हैं।

विधियां: पकड़ने और स्थानांतरण की उन्नत तकनीकें

पूरा स्थानांतरण कार्य तीन चरणों में बांटा गया है:पूर्व-स्थानांतरण (तैयारी), स्थानांतरण (मैदानी कार्य) और स्थानांतरण के बाद (निगरानी और सुधारात्मक प्रबंधन)।

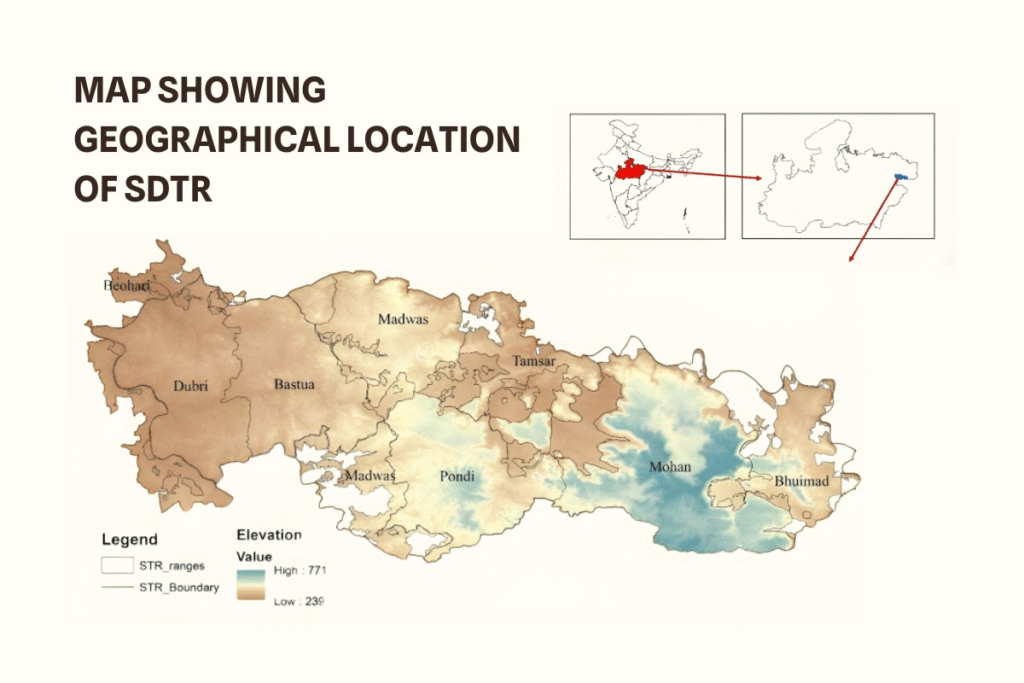

तैयारी के चरण में आवास का अध्ययन किया गया ताकि सबसे उपयुक्त रिहाई स्थल तय किया जा सके। इसके लिए पोंडी और मोहन रेंज को चुना गया क्योंकि वहां पर्याप्त वनस्पति और जल उपलब्ध था। एक “सॉफ्ट-रिलीज़” बाड़ा बनाया गया जहाँ जानवरों को मुख्य जंगल में छोड़े जाने से पहले नए माहौल में ढलने का समय दिया गया।

गौरों को कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व से लाया गया है। उन्हें पकड़ने और लाने से पहले उनके स्वास्थ्य और आनुवंशिक जांच की गई। कर्मचारियों को हाथियों से डार्टिंग के ज़रिए सुरक्षित पकड़ का प्रशिक्षण दिया गया और अभ्यास के तौर पर नकली ड्रिल कराई गई। पशु चिकित्सा देखभाल और दवा के प्रोटोकॉल इस तरह बनाए गए कि जानवरों को किसी तरह का नुकसान या ज़्यादा तनाव न हो। आधुनिक दवाओं, उपकरणों, तय मार्गों और संशोधित वाहनों के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित किया गया कि पूरा स्थानांतरण सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो।

विस्तृत पारिस्थितिक अध्ययन और प्रबंधन

गौरों को छोड़ने के बाद उनकी निगरानी पर खास ध्यान दिया गया कि वे कैसे नए झुंड बनाते हैं, उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, वे कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, उनकी सेहत और मृत्यु दर कैसी है। इस अध्ययन के लिए जीपीएस और वीएचएफ कॉलर के साथ रंगीन गले के बैंड लगाए गए ताकि हर गौर की पहचान और गतिविधियों का पता चलता रहे।

अनुकूल प्रबंधन (Adaptive Management) यानी ऐसा तरीका जिसमें निगरानी से मिलने वाले नतीजों के आधार पर रणनीति में लगातार सुधार किया जाता है। इस परियोजना में गौरों को पहले सीमित बाड़े में रखा गया, फिर धीरे-धीरे खुले जंगल में छोड़ा गया। इस दौरान उनकी अनुकूलन क्षमता, सामाजिक जुड़ाव और जंगली परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन किया गया। अगर कभी ज़रूरत महसूस हुई तो अतिरिक्त भोजन दिया गया या बीमारी और शिकारी से सुरक्षा के उपाय किए गए।

परिणाम और महत्व

कुल 50 गौरों को दो बड़े चरणों में स्थानांतरित किया गया, पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक योजना और सरकारी अनुमति के तहत हुई। जानवरों ने धीरे-धीरे नए वातावरण में ढलना शुरू किया, झुंड बनाए और सामान्य सामाजिक व्यवहार दिखाया। वन विभाग, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पशु चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ और हाथी महावतों के सहयोग से यह परियोजना पूरी हुई है।

भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।

यह भी पढ़ें

भावांतर योजना: 2017 से 2025, योजना के आने, जाने और वापस लागू होने की कहानी

नुकसान के बाद भी मुआवजे की लिस्ट से बाहर राजगढ़ के किसान

ग्राउंड रिपोर्ट में हम कवर करते हैं पर्यावरण से जुड़े ऐसे मुद्दों को जो आम तौर पर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं।

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। रियल-टाइम अपडेट के लिए हमारी वॉट्सएप कम्युनिटी से जुड़ें; यूट्यूब पर हमारी वीडियो रिपोर्ट देखें।

आपका समर्थन अनदेखी की गई आवाज़ों को बुलंद करता है– इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।