गुठ्या मण्डलोई (72) हमें जंगल की ओर ले जा रहे हैं. यह जंगल भोपाल से लगभग 425 किमी दूर अलीराजपुर के पठारी क्षेत्र में स्थित है. गुठ्या सहित अन्य गाँववासियों के अनुसार गेंद्रा नामक गाँव से लगा हुआ यह जंगल उनका खुद का जंगल है. गेंद्रा सहित अलीराजपुर के लगभग 70 गाँव के लोगों ने अपने प्रयास से जंगल को संरक्षित किया है.

यह जंगल सागौन (tectona grandis), महुआ (Madhuca longifolia), गोंद और तेंदू (टेमरू) के वृक्षों से परिपूर्ण है. कुछ आदिवासी ग्रामीण अपने मवेशियों को यहाँ चराते हुए दिखाई देते हैं. वह अपने मवेशियों को चराने के साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जंगल में कोई भी पेड़ों की कटाई न कर रहा हो. इस वन क्षेत्र में ग्रामीणों के कुछ खेत भी स्थित हैं. स्थानीय भाषा में इसे ‘नेवाड़’ कहते हैं. हर खेत में कम से कम 2 महुए के पेड़ लगे हुए हैं. मार्च के मध्य में गिरने वाला महुआ इन आदिवासियों के लिए अतिरिक्त कमाई का ज़रिया है.

इस प्रकार इस संरक्षित जंगल से आदिवासी अपने ज़रूरत की चीज़ें भी प्राप्त करते हैं और लगातार निगरानी करके यह सुनिश्चित भी करते हैं कि जंगल न कटने पाए. हालाँकि वन विभाग भी वन संरक्षण के दावे करता है. मगर दावों के इतर ज़मीनी हकीक़त कुछ और है.

कैसे संभव हुआ वनों का संरक्षण?

अलीराजपुर के जंगलों में घूमते हुए हमें यह दिखाई दिया कि जिन वनों के संरक्षण में समुदाय का योगदान ज़्यादा है वह वन क्षेत्र वन विभाग द्वारा संरक्षित वन से अधिक हरे भरे और समृद्ध हैं.

मसलन ककराना गाँव में एक ओर वन विभाग द्वारा ‘संरक्षित’ किया हुआ जंगल दिखाई देता है. वहीं दूसरी ओर स्थानीय आदिवासियों द्वारा सहेजा गया जंगल है. जहाँ एक ओर वन विभाग द्वारा संरक्षित जंगल में गिनती के पेड़ और अधिकतर घास दिखाई देती है. वहीं दूसरी ओर समुदाय द्वारा बचाया गया जंगल घना और विविधतापूर्ण दिखाई देता है.

अट्ठा गाँव के रूपसिंह पड़ियार (70) बताते हैं कि उनके गाँव के लोगों ने खेडूत मज़दूर चेतना संगठ नामक संगठन के सहयोग से जंगल रोका (संरक्षित किया) है. संरक्षण का यह कार्य 1990 के दशक में शुरु हुआ. मगर जंगल कैसे संरक्षित किया गया?

असल में पठारी इलाके में विकसित हुए इन वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के साथ मिट्टी का क्षरण भी शुरू हुआ. पड़ियार कहते हैं कि वन बचाने के लिए इसे रोकना ज़रूरी था. इसलिए समुदाय द्वारा सबसे पहले पत्थरों की पाल बनाकर इसे रोका गया. साथ ही उस दौरान गाँव में पौधों की एक नर्सरी भी तैयार की गई थी. गाँव वालों ने हमें बताया कि इसके लिए बीज और पौधे लाने का काम खेडूत मज़दूर चेतना संगठ के राहुल बैनर्जी, अमित एवं खेमराज द्वारा ही किया गया था.

पड़ियार यह भी बताते हैं,

“हमने (गाँव वालों ने) अपना चौकीदार रखा है. वह जंगल में घूमकर कटाई करने से रोकता है. इसके लिए गाँव का हर घर उसे 500 रूपए वार्षिक वेतन देता है.”

इसका कारण स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि इस प्रकार वेतन देने से गाँव वालों में यह भावना बनी रहती है कि यह जंगल उनका खुद का है.

क्या जंगल बचाना आसान था?

ककराना के सरपंच बिहारीलाल डावर बताते हैं कि जब उनके गाँव वालों ने यह संरक्षण शुरू किया था तब उनकी अक्सर जंगल में अवैध रूप से कटाई कर रहे लोगों से झड़प हो जाती थी. वन विभाग अक्सर इन ठेकेदारों का साथ देता था जिससे कई बार हिंसक झड़प भी हुई है. ऐसे में गाँव के 4 से 5 लोग समूह बनाकर बारी-बारी से दिन और रात में पहरा देते थे ताकि कोई लकड़ी न काटने पाए.

वह कहते हैं कि उनके रिश्तेदार भी इसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे.

“हम अपने रिश्तेदारों को भी लकड़ी नहीं काटने देते थे. इस पर वह कहते थे कि ऐसे घर में हमको रिश्ता नहीं करना जो लकड़ी भी काटने नहीं देते.”

मगर धीरे-धीरे चीज़े बदली. गाँव के लोगों के संगठित रहने और लगातार जंगल में पहरा देते रहने के बाद यहाँ कटाई बंद हो गई.

अलीराजपुर के वन मंडलाधिकारी ध्यान सिंह निंगवाल कहते हैं कि अब बाहरी लोगों का प्रभाव कम हो गया है इससे वन विभाग जंगल की कटाई के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में क़ामयाब रहा है. उनका मानना है कि इस जागरूकता के चलते ही यहाँ जंगल बचाए जा सके हैं.

मगर गुठ्या सहित तमाम आदिवासी ग्रामीणों का मानना है कि वन विभाग द्वारा ही अवैध रूप से जंगल कटवाए गए थे.

वन विभाग के साथ संघर्ष

इस इलाके में रहने वाले भील और भिलाला आदिवासी कई पीढ़ियों से जंगल में खेती कर रहे हैं. स्थानीय भाषा में इसे ‘नेवाड़’ (नया खेत) कहा गया. इसमें जंगल के एक भू-भाग के पेड़ काटकर उसे खेत की तरह विकसित किया जाता है फिर उसमें खेती की जाती है. अतः क़ानूनी भाषा में यह जंगल में होने वाली गैर-क़ानूनी खेती है. इसलिए यहाँ खेती करना आसान नहीं था.

यही कारण है कि यहाँ आदिवासियों और वन विभाग के बीच संघर्ष लगातार जारी था. गुठ्या एक घटना के ज़रिए इसे बताते हैं,

“(1992 के आस-आस) मैं अपने खेत में फ़सल बो रहा था तभी वन विभाग वालों ने आकर मुझे पकड़ लिया. उन्होंने मुझे रस्सी से बाँध कर खूब मारा.”

इसी दौरान उनकी पत्नी चगड़ीबाई के साथ भी हिंसा की गई. वह याद करते हुए हमें बताती हैं कि वन विभाग के नाकेदारों ने उनसे उनके बीज की बोरी छीन ली थी. वन विभाग के नाकेदारों ने चगड़ीबाई के बाल खींचे और उन्हें गालियाँ दीं.

गुठ्या कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही उन्हें सुनाई देना कम हो गया. इस ज़िले के वन क्षेत्र के पास स्थित हर गाँव में लगभग हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसी कहानी है. अट्ठा गाँव के रहने वाले रूपसिंह पड़ियार भी बताते हैं कि नाकेदार उनसे अक्सर रिश्वत के रूप में ‘मुर्गा, पैसा, घी, अनाज’ लेते थे.

मण्डलोई के अनुसार वन विभाग ने जंगल का नुकसान किया है. वह वन विभाग पर ठेकेदारों द्वारा जंगल कटवाने का आरोप लगाते हैं. वह मानते हैं कि अगर गाँव के लोगों ने वनों का संरक्षण नहीं किया होता तो ‘फ़ॉरेस्ट वाले सब जंगल बेच कर खा जाते.’

ख़त्म होता जंगल

अमिता बाविस्कर मध्यप्रदेश पर लम्बे समय से शोध कर रहीं हैं. सन 1994 में प्रकाशित तत्कालीन झाबुआ ज़िले में नेवाड़ से सम्बंधित एक शोध पत्र में वह बताती हैं कि सन 1988 में अलीराजपुर (तत्कालीन झाबुआ ज़िला) के मथवाड़ में हुए एक सरकारी सर्वे में जंगल में अतिक्रमण के क़रीब 14 केस दर्ज किए गए थे. इनमें कुल 192 हेक्टेयर वन भूमि में नेवाड़ की खेती हो रही थी.

एक अन्य शोध पत्र में 1990 से 2004-05 तक के आँकड़ों को विश्लेषित करते हुए बताया गया है कि इस दौरान अलीराजपुर तहसील में लगभग 16 हज़ार हेक्टेयर जंगल ख़त्म हुआ है. यहाँ इस दौरान हर साल लगभग 2 हजार 286 हेक्टेयर जंगल ख़त्म हुआ है. शोधकर्ताओं के अनुसार इस समयांतराल में तत्कालीन झाबुआ ज़िले में 1 हज़ार 868 हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि भी दर्ज की गई थी.

वन मंडलाधिकारी निंगवाल भी ज़िले में वनों की कटाई के लिए नेवाड़ को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट से बात करते हुए वह कहते हैं,

“सन 1982 के बाद नर्मदा बचाओ आन्दोलन (NBA) और खेडूत मज़दूर चेतना संगठन (KMCS) के प्रभाव में आकर स्थानीय आदिवासियों ने जंगल का अनियंत्रित विदोहन किया. इससे ही यहाँ वन कटाई ज़्यादा हुई.”

निंगवाल के अनुसार अब लोगों के घर पर एलपीजी के गैस कनेक्शन पहुँच चुके हैं जिससे वनों की कटाई नहीं की जा रही है. वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि वन विभाग ने अपने ठेकेदारों के ज़रिए कटाई करवाई थी. संगठित होने के बाद जब से उन्होंने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है तब से यह कटाई रुकी है.

जंगल कटने का स्थानीय लोगों पर प्रभाव

ककराना के निवासी रेमला डावर (48) उस दौर को याद करते हुए कहते हैं

“पूरा जंगल उजड़ गया था. गर्मी के दिनों में तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता था.”

उनके अनुसार जंगल कम होने से यहाँ बारिश भी कम हो गई थी जिससे खेती करना कठिन हो गया था. वहीँ गाँव के सरपंच बिहारीलाल डावर बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने पशुपालन करना लगभग छोड़ दिया था. वह कहते हैं,

“हमारी बकरियाँ और मवेशी जंगल की घास और पत्ते खाकर पलते थे. मगर जंगल साफ़ हो जाने के बाद बाज़ार से भूसा लाकर इन्हें पालना मुश्किल था. इसलिए लोगों ने पशुपालन कम कर दिया था.”

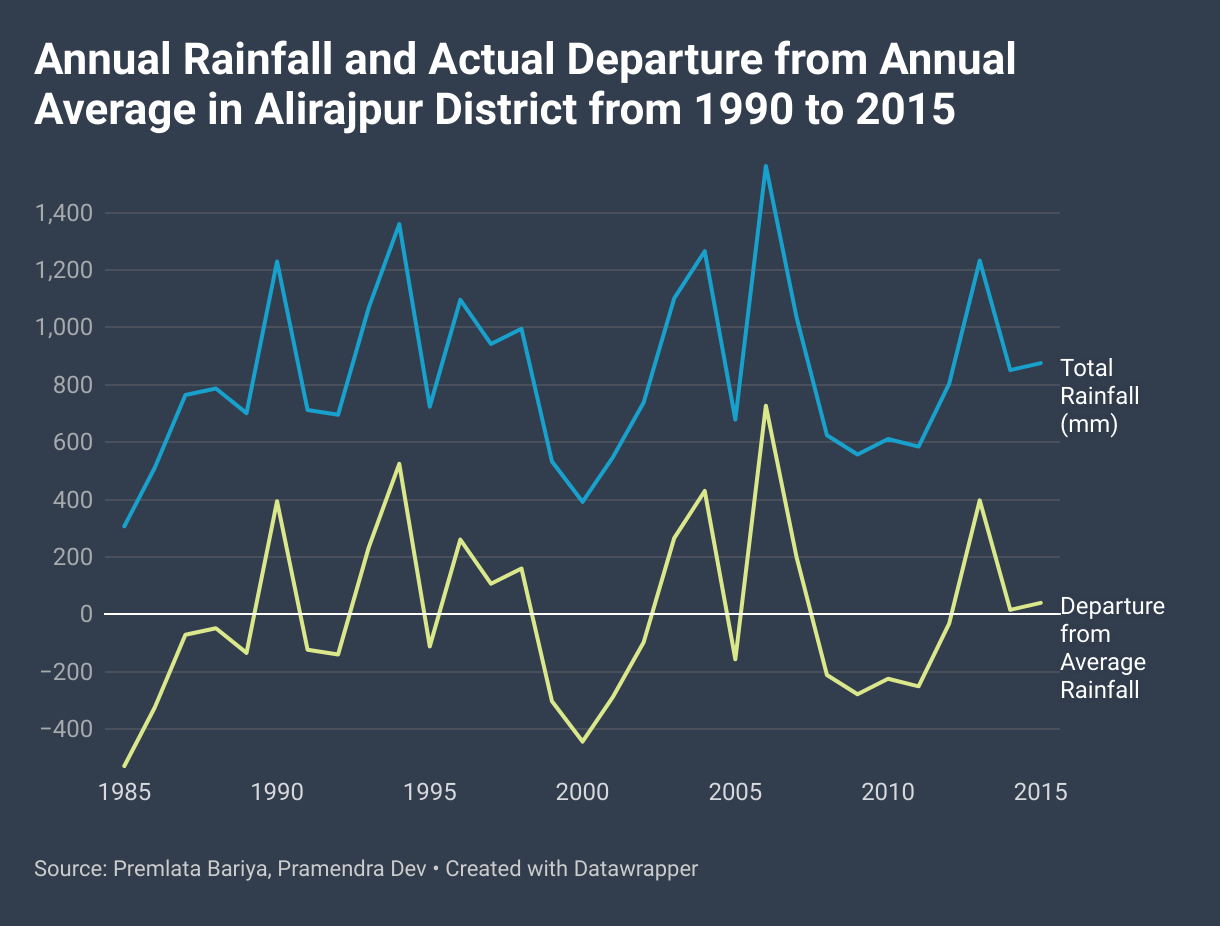

गौरतलब है कि अलीराजपुर ज़िले में सालभर में औसतन 912.8 मिमी वर्षा होती है. मगर उपरोक्त संदर्भित शोध के अनुसार 1993 से 2003 के बीच लगातार बारिश में कमी आई है जिससे यहाँ की कृषि प्रभावित हुई है. आँकड़ों के अनुसार सन 1990 में इस ज़िले में 1229.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी. मगर वर्ष 2000 में वार्षिक बारिश 392.4 मिमी दर्ज हुई. हालाँकि इसके बाद 2015 तक के आँकड़ों में 2003, 04, 06, 07 और 2013 में ही दिए गए औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है.

व्यक्तिगत वन अधिकार मिले सामुदायिक अधिकार बाकी

गुठ्या का खेत और घर दोनों ही जंगल के बीच स्थित है. मगर अब उन्हें खेत में काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता. उन्हें 3 एकड़ में खेती के लिए सरकार द्वारा अधिकार पत्र दिए गए हैं. यह अधिकार पत्र अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 यानि एफ़आरए के तहत दिए गए हैं.

इन अधिकार पत्रों का अर्थ यह है कि गुठ्या और उनका परिवार दिए गए 3 एकड़ में क़ानूनी रूप से खेती कर सकता है. इस प्रकार यहाँ के अधिकतर आदिवासियों को कानून के तहत मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकार प्रदान किए गए हैं. गौरतलब है कि कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार दोनों आते हैं. मगर इस क्षेत्र के कई गाँवों को सामुदायिक अधिकार नहीं दिए गए हैं.

मगर सामुदायिक अधिकार मिलने से होगा क्या? इसका जवाब देते हुए वन्य कानूनों के जानकार अनिल गर्ग कहते हैं,

“सामुदायिक अधिकार मिलने से गाँव की ग्रामसभा वनों का प्रबंधन खुद से कर सकेगी. मगर इससे वन विभाग के अधिकारियों की शक्तियाँ भी कम हो जाएंगी. यही कारण है कि प्रशासन सामुदायिक अधिकार नहीं देना चाहता.”

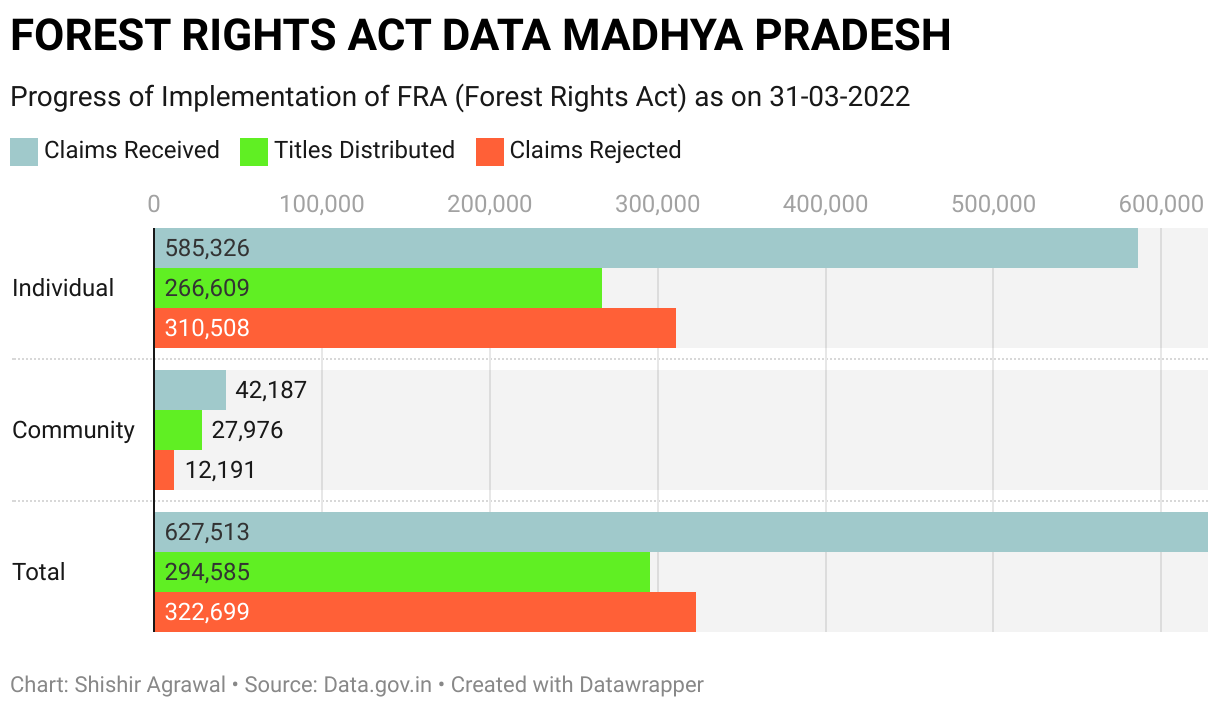

गौरतलब है कि 30 नवम्बर 2022 तक मध्यप्रदेश में एफ़आरए के तहत 5 लाख 85 हज़ार 326 व्यक्तिगत अधिकार क्लेम राज्य को प्राप्त हुए थे. इनमें से सिर्फ 2 लाख 66 हज़ार 609 (45.54 प्रतिशत) अधिकार पत्र वितरित किए गए. वहीं इस दौरान तक 42 हज़ार 187 सामुदायिक अधिकार क्लेम किए गए थे. इनमें से 27 हज़ार 976 (66.31 प्रतिशत) क्लेम स्वीकृत किए गए.

अनिल गर्ग मानते हैं कि वनों के विनाश का मुख्य कारण समुदाय और वनों के बीच के जुड़ाव का ख़त्म हो जाना है. वह कहते हैं कि सामुदायिक अधिकार असल में समुदाय को वनों से जोड़ता है जिससे संरक्षण सुनिश्चित होता है. अतः वह मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभाओं को अधिकार पत्र दिए जाने चाहिए. इससे ही वनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा.

यह भी पढ़ें

वन संरक्षण और आजीविका के सवालों के बीच झूलते मध्यप्रदेश के वनग्राम

मध्य प्रदेश: आदिवासी समाज में भी बढ़ रहा है लैंगिक भेदभाव

पानी को तरसते Samasgarh के आदिवासी, हैंडपंप से आता है लाल पानी

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।