नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध देश में सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता के लिए जाना जाता है। 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर (BMC) की स्टेज क्षमता वाली यह परियोजना एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। 1000 मेगावाट की टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी वाली इस परियोजना से बिजली का उत्पादन और खरगोन, खंडवा एवं बड़वानी जिलों की कुल 1.69 लाख हेक्टेयर भूमि में सालाना सिंचाई सुविधा भी दी जानी थी। इस बांध की मुख्य नहर की लंबाई 249 किमी है जिसमें से 89 किमी लंबी नहर बड़वानी ज़िले से निकलती है।

इस नहर से जहां एक ओर कई किसानों को लाभ पहुंचा है वहीं नहरों के रख रखाव में अनियमितता के चलते कई काश्तकारों को नुकसान भी हुए हैं। बड़वानी के अलग-अलग गांव का दौरा करके हमने यह जानने की कोशिश की के सरकारी दावों के बरक्स यह परियोजना असल में कितनी सफल है।

साल भर की खेती

बड़वानी जिले में इंदिरा सागर मुख्य नहर जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित ठीकरी नगर से प्रवेश कर राजपुर, अंजड़ और बड़वानी विकासखंड के विभिन्न गांवों से गुजरते हुए ग्राम पाल्या में समाप्त हो जाती है।

बड़वानी विकासखंड के अंतर्गत आनेवाला ग्राम पाल्या इंदिरा सागर की मुख्य नहर के अंतिम छोर पर स्थित है। इस गांव के रहने वाले किसान गौतम चौहान 2.5 एकड़ में खेती करते हैं। लगभग 5 साल पहले तक वह केवल मानसून की फसल ही ले पाते थे मगर रबी का सीजन खाली ही जाता था। मगर अब वह नहर की सिंचाई से साल में दो फसलें ले रहे हैं। रबी के सीजन में नहर के पानी का इस्तेमाल करके अब वह गेहूं की फसल भी उगा लेते हैं।

चौहान के खेत में बिजली का खंबा नहीं है ऐसे में वह सिंचाई के लिए मोटर के ज़रिए दूसरे खेतों से पानी भी नहीं ला सकते। मगर नहर के आ जाने के बाद वह साइफन पद्धति (siphon technique) से सिंचाई कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपने पाइप को नहर में डुबोकर रखना पड़ता है फिर पाइप के दूसरे हिस्से से थोड़ा सा दबाव डालकर खींचने पर पानी उच्च स्तर से निचले स्तर तक आने लग जाता है।

चौहान इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं। बडगांव के रायसिंह भी 2 एकड़ में खेती करते हैं। वह भी पहले केवल मानसून की फसल ही ले पाते थे मगर नहर के पहुंचने के बाद अब वह खरीफ़ की कपास के साथ ही रबी के सीजन में गेहूं की फसल भी ले रहे हैं।

मगर पानी का यह वितरण समान नहीं है। रायसिंह के गांव के ही सहदा 1.5 एकड़ में खेती करते हैं। उनके गांव में नहर तो आई मगर इसका उनको कोई लाभ नहीं हुआ। दरअसल रायसिंह के उलट सहदा का खेत नहर की तुलना में ऊंचाई पर स्थित है ऐसे में वह साइफन पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते। उनके पास न तो मोटर की सुविधा है और ना ही बिजली की। ऐसे में वह अब भी केवल मानसून की फसल ही ले पाते हैं।

नजरअंदाज होती शिकायतें

ग्राम करी के किसान विक्रम नहर की सिंचाई से साल में दो फसलें लेते हैं। लेकिन वे इस बात से दु:खी हैं कि विभाग न तो नहरों की सफाई करता है और न ही टूट-फूट ठीक करता है। मजबूरन किसानों को अपने खेतों के आसपास की नहरों की सफाई और छोटी-मोटी टूट-फूट भी खुद से ही ठीक करवानी पड़ती है।

ठीकरी तहसील के किसान हेमराज मालवीय ने बीते साल ही नहरों की टूट-फूट से संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की थी। मगर बिना किसी हल के ही उनकी शिकायत बंद करवा दी गई। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। उन्होंने इससे पहले भी उसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में की थी लेकिन हर बार उनकी शिकायतों को बिना मौका-मुआयना के बजट की अनुपलब्धता का बहाना बनाकर बंद करवा दिया गया। मालवीय पूरे नहर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सब मायनर नहरें तो इस्तेमाल के पहले ही टूटने लगी हैं।

दरअसल किसी भी डैम से सबसे पहले एक मुख्य नहर का निर्माण किया जाता है। इस मुख्य नहर से शाखा नहरें जुड़ी होती हैं। मुख्य नहर से निकली छोटी नहरों को क्रमश वितरिका (Distributary Canal) और माईनर कहा जाता है। खेतों तक पानी पहुंचाने वाली छोटी नालियों को सब माईनर कहा जाता है।

राहुल खाचरा अपेक्षाकृत बड़े किसान हैं मगर उन्हें नहर से फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है। वह 23 जून 2024 के दिन को याद करते हैं। उस दिन सीजन की पहली बारिश में ही उनके खेत के पास से जाने वाली मायनर नहर टूट गई थी। उन्होंने उस दौरान अपने खेत में कपास और मिर्च की फसल बोई हुई थी। नहर के फूटने से उनके खेत में पानी भर गया जिससे उनकी दोनों ही फसल ख़राब हो गई थीं।

इस घटना को एक साल हो गया मगर यह नहर अभी तक टुटी हुई है। राहुल ने बताया कि उन्होंने जब नहर की मरम्मत करवाने के लिए कलेक्टर की जन सुनवाई तथा सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत की तो अधिकारियों ने उल्टा उन पर ही नहर क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा दिया। नहर मरम्मत की अपेक्षा त्यागकर अंत में किसान को अपनी खेती बचाने के लिए खुद पैसा खर्च कर खेत की मेढ़ ऊंची करवानी पड़ी। राहुल ने बताया कि नहरों की कभी सफाई नहीं की जाती, पिछले साल उन्हें अपने खेत तक पानी लाने के लिए 11,500 रुपए खर्च कर खुद सफाई करवानी पड़ी थी।

तलून के ही एक किसान धर्मेश नागोर बताते हैं कि उनके खेत में नहर में रिसाव से उनके खेत की फसलें खराब होती है लेकिन अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। यह किसान कहते हैं कि नहरों के सामानांतर सीपेज ड्रेन नहीं बनाई गई है ऐसे में जब पानी ओवर फ्लो होता है तो उनके खेतों में भर जाता है। ज़्यादातर जगहों पर यह नहरें सालों से क्षतिग्रस्त हैं जिनके सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

राजपुर तहसील के ग्राम मंदिल के देवझीरी फल्या निवासी जलाल भाई की समस्या कुछ अलग है। उनकी कुछ जमीन नहर के लिए अधिग्रहित की गई है। निर्माण के दौरान उनकी शेष जमीन पर नहर खुदाई से निकला मलबा डाल दिया है। शिकायत करने पर उन्हें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया कि ठेकेदार को पता नहीं था कि यह जमीन उनकी है।

जलाल भाई ने यह जमीन नहर में अधिग्रहित उनकी जमीन के मुआवजे से खरीदी थी। बारंबार शिकायतों के बाद अधिकारी मौके पर आए और मलबा हटाने का आश्वासन दिया लेकिन थोड़ा सा ही मलबा हटाया गया। बाकी मलबा उन्हें खुद हटवाना पड़ा। जब तक खेत का पूरा मलबा नहीं हटा तब तक वहाँ खेती भी नहीं हो पाई।

पिछोड़ी बड़वानी जिले का सरदार सरोवर बांध से प्रभावित गांव है। इस गाँव के रामा की खेती सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित हुई। प्राप्त मुआवजे से उन्होंने में ग्राम मंदिल और नन्दगांव में जमीनें खरीद ली थी। दोनों गांव की उनकी जमीनें इंदिरा सागर की नहर मे चली गई। उनकी जो जमीन अधिग्रहण से बच गई उसमें भी नहर का मलबा डाल दिया गया था जो बड़ी मुश्किल से उसे हटाया गया। आज भी उनके खेत के बीच नहर के मलबे के अवशेष दिखाई दे रहे हैं।

ग्राम कुआं (तहसील ठीकरी) के महादेव पाटीदार के खेत में ब्राह्मण गांव स्थित उनके खेत में 50 मीटर से अधिक अनलाइंड नहर का हिस्सा छोड़ दिया गया है। सफाई के अभाव में नहर के आसपास झाड़ियां उग गई हैं, जिससे नहर को ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, नहर को उनके खेत में लाकर वहीं छोड़ दिया गया है। नहर के अंतिम छोर पर बचा हुआ अप्रयुक्त पानी, मिट्टी के साथ मिलकर उनके खेत के कुएं को भर गया है। कुएं में लगे मोटर और पाइप पानी के साथ आई मिट्टी के नीचे दब गए हैं। उनकी पिछले 2 सालों की शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला।

हमें अपने दूसरे खेत में ले जाते हुए, जो ग्राम कुआं और केरवा के बीच स्थित है, उन्होंने दिखाया कि नहर के साथ-साथ जो सड़क बनानी थी वह नहीं बनी है। इस कारण बारिश के दौरान कीचड़ के कारण इंसान और पशु दोनों के लिए चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। चूंकि वाहन खेतों तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए किसानों को पशुओं का चारा अपने सिर पर ढोना पड़ता है।

किसानों के बिना किसान समितियां

दरअसल 1961 से 1980 के बीच मध्य प्रदेश सहित देशभर में बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में सरकारी धन का निवेश हुआ। मगर निर्माण के बाद नहरों का प्रबंधन सही से न होने के कारण यह परियोजनाएं अपने उद्देश्य में फेल होती दिखाई दीं। ऐसे में सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जल उपभोक्ता समिति का गठन किया गया।

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषक सहभागिता अधिनियम, 1999 के अनुसार नहरों के संधारण और प्रबंधन का काम जल उपभोक्ता संस्थाओं को सौंपा जाना है। बड़वानी क्षेत्र में अब तक विकसित करीब 14,544 हेक्टर सिंचित रकबे के लिए 7 संस्थाओं का गठन किया गया है। हमने इनमें से 6 समितियों – मोहीपुरा, पलास्या, तलवाड़ा बुजुर्ग, बोरलाय, करी और कल्याणपुरा के अध्यक्षों से बात की। अधिनियम के अनुसार इन समितियों को किसानों से इन नहरों का शुल्क वसूल करके उस पैसे का उपयोग नहर की मरम्मत के लिए करना है। मगर इन समितियों के अध्यक्ष खुद स्वीकार करते हैं कि यह समितियां केवल कागजों पर हैं।

अधिकतर समितियों के पास शुल्क वसूलने के लिए रसीद तक नहीं है बाकी समितियों में जहां रसीद है वहां भी वसूली न के बराबर है।

जल उपभोक्ता संस्था मोहीपुरा के अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लक्ष्मणसिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में 90 प्रतिशत किसानों की जमीनें पहले से निजी नर्मदा पाइप लाइनों के सिंचित हैं लेकिन शेष 10 प्रतिशत किसानों को भी ठीक से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

ग्राम पाल्या के गौतम चौहान ने बताया कि खेत के आसपास छोटी-मोटी सफाई तो किसान खुद कर लेते हैं लेकिन नहरों के अंदर जमीन गाद की सफाई कोई नहीं करता। अनुविभागीय अधिकारी आरएस धारवे भी स्वीकार करते हैं कि बजट के अभाव में पिछले 6-7 सालों से नहरों की सफाई नहीं हुई है। नहरों के मरम्मत के सवाल पर वो कहते हैं कि यह काम बीते 10 सालों से नहीं हुए हैं।

राजस्व वसूली की असफलता

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1.69 लाख हेक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य वाले इस डैम से फरवरी 2012 तक 41,727 हेक्टेयर में ही सिंचाई हो रही थी। बड़वानी में इस डैम से सिंचाई की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए अनुविभागीय अधिकारी आरएस धारवे कहते हैं:

“हमारे कार्यक्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य 19,600 हेक्टर था जिसके विरूद्ध 14,544 हेक्टर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। शेष बचा कार्य लाभार्थी किसानों के विरोध और भू-अर्जन के अभाव में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है यानी अब आगे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।”

प्रदेश सरकार द्वारा अलग से बजट न भेजने की स्थिति में नहरों की मरम्मत के लिए एक मात्र रास्ता सिंचाई से प्राप्त होने वाला राजस्व ही बचता है। मगर विभागीय आंकड़ो से पता चलता है कि राजस्व वसूली की हालत भी ख़राब है।

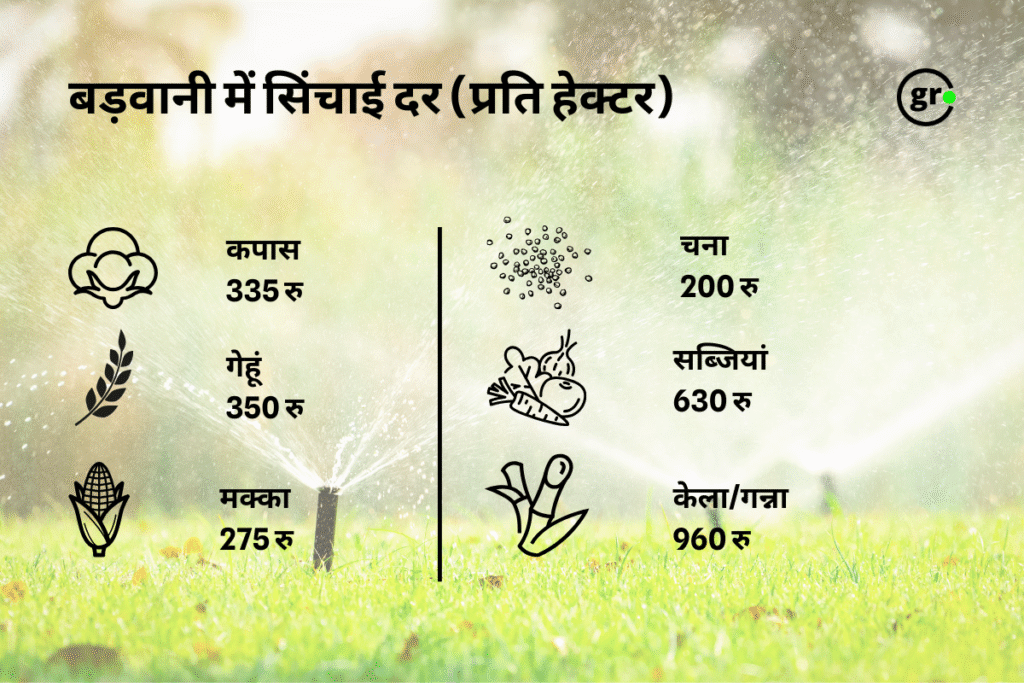

विभाग द्वारा बड़वानी अनुविभाग के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व वसूली मात्र 4,09,000 रुपए ही हो पाई यानी प्रति हेक्टर सिंचाई के बदले करीब 26 रुपए। जबकि इस इलाके में ज्यादातर कपास (खरीफ) और गेहूँ (रबी) का फसलचक्र प्रचलित है। इन दोनों फसलों का सालाना राजस्व 685 रुपए होता है। इस हिसाब से देखें तो राजस्व वसूली 4 प्रतिशत से भी कम है।

हालांकि प्रदेश स्तर पर भी राजस्व वसूली की स्थिति इससे बहुत अलग नहीं है। वर्ष 2024 के अंत तक प्रदेश में 50 लाख हेक्टर में सिंचाई का दावा करने वाले मध्यप्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व संग्रहण मात्र 35.43 करोड़ रुपए हुआ। इसके पूर्व के वित्त वर्षों 2022-23 और 2023-24 में भी क्रमश:45.58 करोड़ तथा 36.98 करोड़ रुपए राजस्व के जमा हुए थे।

चूंकि अधिकारियों द्वारा खुद यह बात कही गई है कि आगे नहर का निर्माण नहीं होगा। ऐसे में अभी मौजूद नहरों का प्रबंधन ही इंदिरा सागर परियोजना को फेल होने से बचा सकता है। मगर हमारी पड़ताल से स्पष्ट है कि नहरों की हालत बहुत बेकार है। जल उपभोक्ता संस्था, मोहीपुरा के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने नहर निर्माण क्वालिटी को घटिया बताते हुए कहा कि यदि इन नहरों को बिल्ली भी पंजा मार दे तो वह टूट जाये। अव्यवस्था का आलम यह है कि नहरों को बंद-चालू करने वाले गेट वाल्व तक चोरी हो गए हैं।

बिगड़ता हुआ ढांचा वर्षों की व्यवस्थित उपेक्षा और रखरखाव में अपर्याप्त निवेश को दर्शाता है। मरम्मत के लिए कोई समर्पित बजट आवंटन नहीं है और छह साल से अधिक समय से सफाई कार्य बंद होने के साथ, नहर नेटवर्क संपत्ति के बजाय दायित्व बन गया है। विडंबना स्पष्ट है – कृषि उत्पादकता को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई एक परियोजना उन्हीं किसानों के लिए बाढ़, फसल विनाश और वित्तीय बोझ का स्रोत बन गई है जिनकी यह सेवा करने के लिए बनी थी।

उचित जल निकासी प्रणाली की अनुपस्थिति, संरचनात्मक विफलताओं और प्रशासनिक उदासीनता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बना दिया है जहां किसानों को या तो अपने खेतों को छोड़ना पड़ता है या दोषपूर्ण नहर प्रणाली से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि इन नहरों से किसानों को फायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है।

भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।

यह भी पढ़ें

दस वर्षों से मूंडला बांध बंजर बना रहा किसानों के खेत, न मुआवज़ा, न सुनवाई

बरगी बांध: “सरकार के पास प्लांट के लिए पानी है किसानों के लिए नहीं”

किंदरई: नए पॉवर प्लांट के बाद चुटका में बढ़ता डर और असुरक्षा

सरदार सरोवर के बैकवॉटर से बाढ़ में डूबे मध्य प्रदेश के 193 गाँवों का ज़िम्मेदार कौन?

ग्राउंड रिपोर्ट में हम कवर करते हैं पर्यावरण से जुड़े ऐसे मुद्दों को जो आम तौर पर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं।

पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर,और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। रियल-टाइम अपडेट के लिए हमारी वॉट्सएप कम्युनिटी से जुड़ें; यूट्यूब पर हमारी वीडियो रिपोर्ट देखें।

आपका समर्थन अनदेखी की गई आवाज़ों को बुलंद करता है– इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।